news

最新情報

2025.07.25

【教育】「デジタル人文社会科学研究」(大学院共通科目)開設!

※履修登録を行われる皆様へ

「デジタル人文社会科学教育プログラム提供科目一覧」はここからダウンロードできます。

(ポスターのPDFファイルダウンロードはコチラ)

デジタル人文社会科学研究推進センターは、デジタル化された研究データを活用したデータ駆動型研究を通じて、人文社会科学における分野横断的な学際研究の創出を目指して、2024年4月1日に設立されました。

センターでは、その活動をセンター内にとどめるのではなく、学生の皆さんをはじめ、学内の人文・社会科学系のさまざまな部局ともつながりながら、デジタル人文社会科学研究の輪を広げていきたいと考えています。

その一環として、この秋学期から新たに「デジタル人文社会科学教育プログラム」をスタートします。このプログラムでは、最先端のデジタル技術と人文社会科学の知見を掛け合わせた新しい研究のかたちを、理論と実践の両面から楽しく学ぶことができます。

将来、研究者を目指す大学院生の皆さんにとって、デジタル人文社会科学はきっと大きな武器になります。少しでも興味があれば、ぜひこの機会にプログラムに参加し、新しい学びの世界に飛び込んでみてください。

プログラムの概要

プログラムは、必修1科目、選択必修科目3科目、および選択科目で構成されています。このうち、必修科目および選択必修科目は、教養教育院が開講する大学院共通科目です。選択科目は、人文学研究科、教育発達科学研究科、法学研究科、経済学研究科、国際開発研究科が開講する授業です。開講予定科目の一覧については、別紙(デジタル人文社会科学教育プログラム提供科目一覧)を参照してください。

これらの科目を履修し、10単位以上を取得した場合には、プログラム修了証明書を発行します。本プログラムで履修した単位は、各研究科が定める範囲内で、修了要件に参入することが可能です。

本プログラムは大学院生(主として博士前期課程)を対象としています。所属部局は問いません。また、履修期間にも定めはありません。関心のある科目のみを受講することも可能です。

開設科目

| 科目名 | 単位 | 開講時期 | 担当者名(代表教員) | |

| 必修 | デジタル人文社会科学研究 | 2 | 2025秋学期 | 佐久間 淳一(代表) |

| 選択必修 | DX 時代のパブリックアウトリーチ | 2 | 2025秋学期 | 河江 肖剰 |

| 選択必修 | 生成 AI アプリケーション開発入門 | 2 | 2025秋学期 | 岩田 直也 |

| 選択必修 | 初心者のための Python 超入門 | 2 | 2025秋学期 | 須田 永遠 |

デジタル人文社会科学研究(担当教員:佐久間淳一(代表))

デジタル人文社会科学研究の中核たるデジタルデータを活用したデータ駆動型研究は、人文社会科学の諸領域において方法論的な革新をもたらすとともに、領域横断的な学術研究の創生につながる可能性を秘めています。

本講義は、近年ますます盛んになっている人社系領域におけるデータ駆動型研究について、現状何ができるのか、また今後どういうことができるようになるのかを、実際にデータ駆動型研究に取り組んでいる教員が話をすることにより、受講者にデジタル人文社会科学研究への興味を持ってもらうこと、また自らもデジタル人文社会科学研究に取り組んでみたいという気持ちを持ってもらうことを目的としています。

デジタル人文社会科学研究と言っても、その研究は人社系だけに閉じているわけではありません。データ駆動型研究だからこそ、文系・理系の垣根を越えて取り組むことができる研究もあるはずです。

その意味からも、本講義の対象は必ずしも人社系の大学院生に限定されるわけではなく、理系の大学院生にも人社系で行われている研究の現状を知ってもらい、学問領域を超えた学際研究の可能性について考えてもらいたいと思っています。

*遠隔:オンデマンド

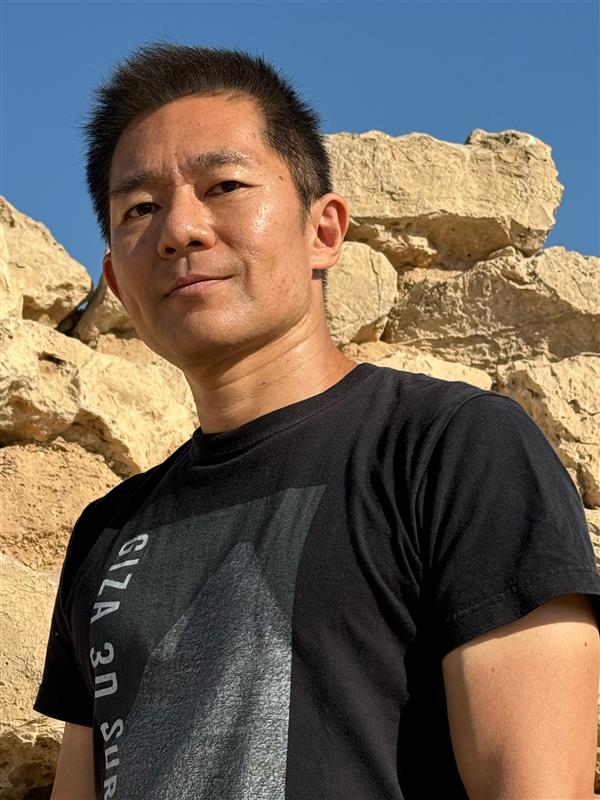

DX時代のパブリックアウトリーチ(担当教員:河江肖剰)

本講義は、デジタルトランスフォーメーション(DX)が加速する現代社会において、人文学と市民社会との新たな接点をいかに創出し、発展させていくかを探究することを目的とします。

とくに、考古学や歴史学といった分野が有する「物語性」や「現場性」に注目し、フォトグラメトリ(3D計測技術)、VR/AR、SNS、映像メディアなどのデジタル技術を活用した情報発信のあり方について、理論と実践の両面から横断的に考察します。

担当教員は、YouTubeチャンネル登録者数30万人超の発信実績を有するエジプト考古学者であり、NHKスペシャル、TBS『世界ふしぎ発見!』、日本テレビ『世界一受けたい授業』などのメディア出演や、「ブルックリン博物館収蔵特別展 古代エジプト」の監修といった経験を通じて、研究成果の社会的発信に継続的に取り組んでいます。 本講義では、そうした実例を踏まえながら、情報発信における工夫や受け手の反応、研究と社会の新たな関係構築の可能性と課題について、批判的かつ実践的に検討します。

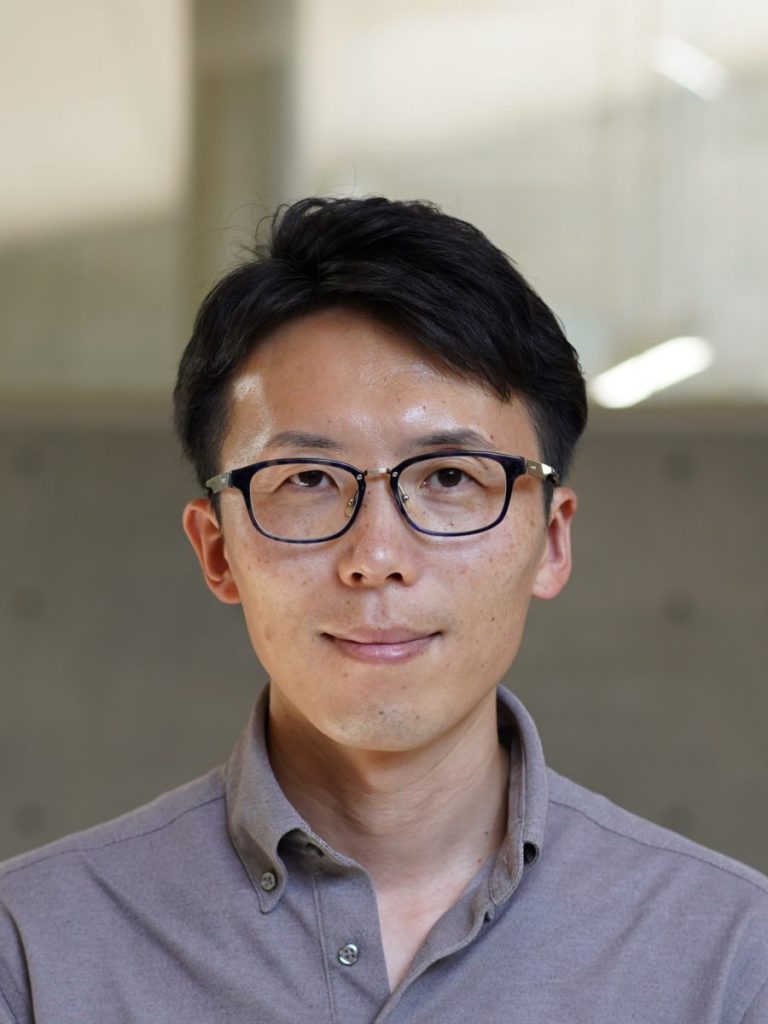

生成AIアプリケーション開発入門(担当教員:岩田直也)

近年、自然言語処理の進展に伴い、大規模言語モデル(LLM)の高度化と普及が加速度的に進んでいます。これにより、人間の文章表現を模倣するだけでなく、大量のテキストデータの要約や分析、さらに複雑な推論にも対応し得る生成AIの可能性が広く認識されるようになりました。

本授業では、こうした先端技術を単に「利用する」だけにとどまらず、各自の研究フィールドや対象データと直接結びつけたアプリケーションへと落とし込む手法を体系的に学びます。特に、人文・社会科学系の研究資料(歴史文書、社会調査データなど)を中心に想定しつつも、API連携によるテキスト生成・要約・検索・推論の活用は、理系や情報科学分野を含む幅広い領域で有効であるため、大学院の共通科目として全学的に開放する意義を有しています。

具体的には、APIを介して外部サービスと連携することにより、自身の専門分野における大規模データ(テキスト・画像・音声等)を柔軟に取り込み、独自のUIや機能を実装することで、従来の研究方法を抜本的に革新する契機を得ることを目指します。人文・社会科学系の大学院生にとっては、新たな研究手法や分析パラダイムを自発的に開拓するうえで、学問的意義が大きいだけでなく、他領域の学生との協働を通じて学際的な知見を吸収する好機となります。

一方、理系分野の院生にとっても、自然言語処理や生成AIの高度な手法を応用しつつ、人文・社会科学の視点と交差させることで、新しい問題設定や応用領域を開拓する可能性が期待されます。

さらに、本授業ではこうした生成AIアプリの開発プロセス自体を、学内外や産業界との連携へと発展させる視点も重視します。自作のアプリケーションを公開し、研究成果として提示することで、多様な領域や業界からのフィードバックを取り込みながら改良を進めるサイクルを構築することが可能となります。

結果として、人文・社会科学の領域においても、大規模言語モデルを活用した新たな研究手法を生み出すだけでなく、理工系や情報分野の知見と結びついた共同プロジェクトへ発展させる足がかりを形成します。人文・社会科学系の大学院生が主体的にアプリケーション開発を行うことで、自身の専門性にAI技術を融合し、社会的インパクトを持つ学問研究へと昇華させるとともに、全学的な視座から学際的研究を促進することが本授業の大きな狙いです。

初心者のための Python 超入門(担当教員:須田永遠)

本講義は、プログラミング未経験の大学院生が「コンピュータで物事を発想する」という体験をし、短いコードを実際に動かす楽しさと手応えを感じてもらうことを第一の目的とします。

主に理系学部で開講される本格的なプログラミング科目には、前提知識や数理的専門性のハードルの高さから踏み込めない学生が多いという現状を踏まえ、人文社会系の学生がより気軽にプログラミングやその考え方に触れられる機会を提供します。数理的背景を最小限に抑え、理系学生には異分野の視点で自身の専門を再発見する機会を、人社系学生にはプログラミングへの心理的ハードルを下げる機会を提供します。そして、分野を越えて議論・協働する力を養います。

毎回の授業では、前半に「プログラムとは何か」「データをどう捉えるか」「アルゴリズム的に考えるとはどういうことか」といった発想を中心に学び、後半ではその理解を土台に、Google Colab上で簡単な実装を行います。

学期後半(第12~15回)には、グループごとに青空文庫やWikidataなどの身近なオープンデータを素材に初等的なデータ処理を行い、ミニプロジェクトとして発表します。これにより、アルゴリズム的思考とデータ整形・可視化の基礎スキルを身につけます。

説明会アーカイブ動画公開

8月4日(月)に開催した説明会について、アーカイブ動画を公開しました。科目全体の説明や、必修科目、選択必修科目についてさらに知りたい方はぜひご覧ください。